薄明の記憶

記憶は、静かに燃え続ける小さな灯のようなものだと思う。

年を重ねるほどに、その炎は鮮やかさを失い、

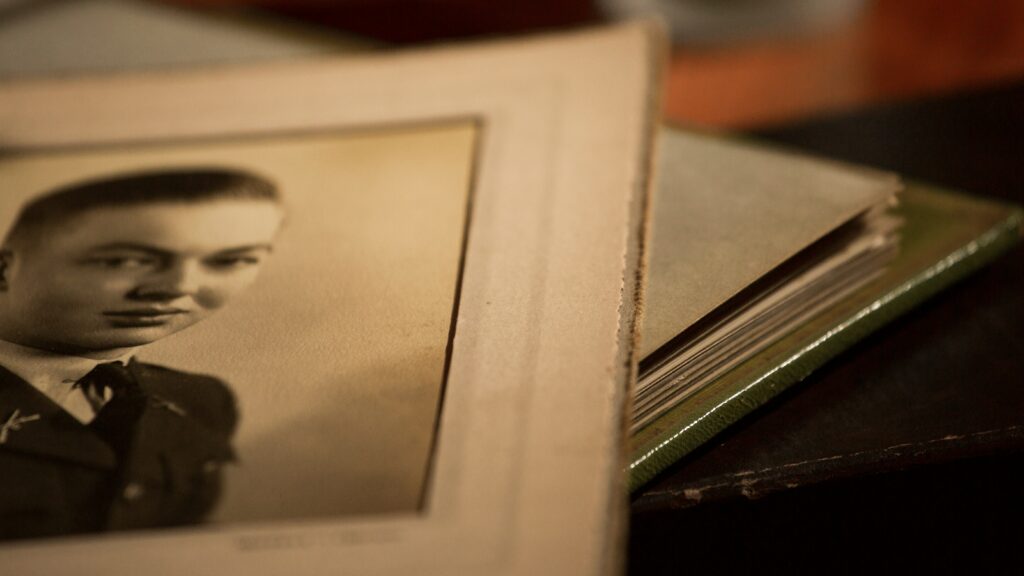

まるで古い写真のように淡い色をまとっていく。

当時の空気の匂いも、人の声も、

気づかぬうちに、岸辺の向こうへと消えていくのだ。

ときに、「本当にそんなことがあったのだろうか」と、

自分の記憶さえ疑わしく思えてくる。

記憶と夢の境界が、時間の流れの中でゆっくりと溶けていく。

確かに体験したはずの場面が、夢の断片と溶け合って、

いつの間にか曖昧な映像となって心の中に漂う。

そうなると、「現実とは何か」という問いが、

ふと頭をよぎるのだ。

過去も未来も不確かで、

確かなのは、今この瞬間、

自分が息をして、何かを感じているという事実だけ。

だからこそ不安にもなる。

あのとき出会った人々、交わした言葉、確かに感じた温もり——

それらは本当に存在したのだろうか。

思い出そうとすればするほど、記憶の光景は揺らぎ、

まるで自分の過去さえ、少しずつ別の色に染まっていくようで、

どうしようもなく心もとない。

きっと、今に伝わる歴史の史実や伝記も、

誰かの記憶の中で少しずつ書き換えられ、

その時代に都合のよい色に染められてきたのだろう。

そう思うと、

自分の記憶までもが、

時間の流れや、他人の言葉の中で滲み、

いつか本来の色を忘れてしまうのではないかという、

かすかな怖れが胸の奥に残る。

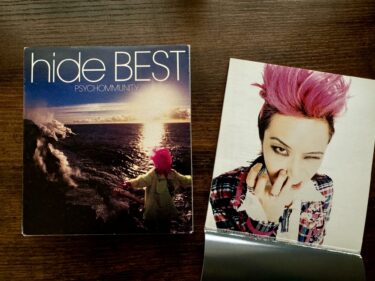

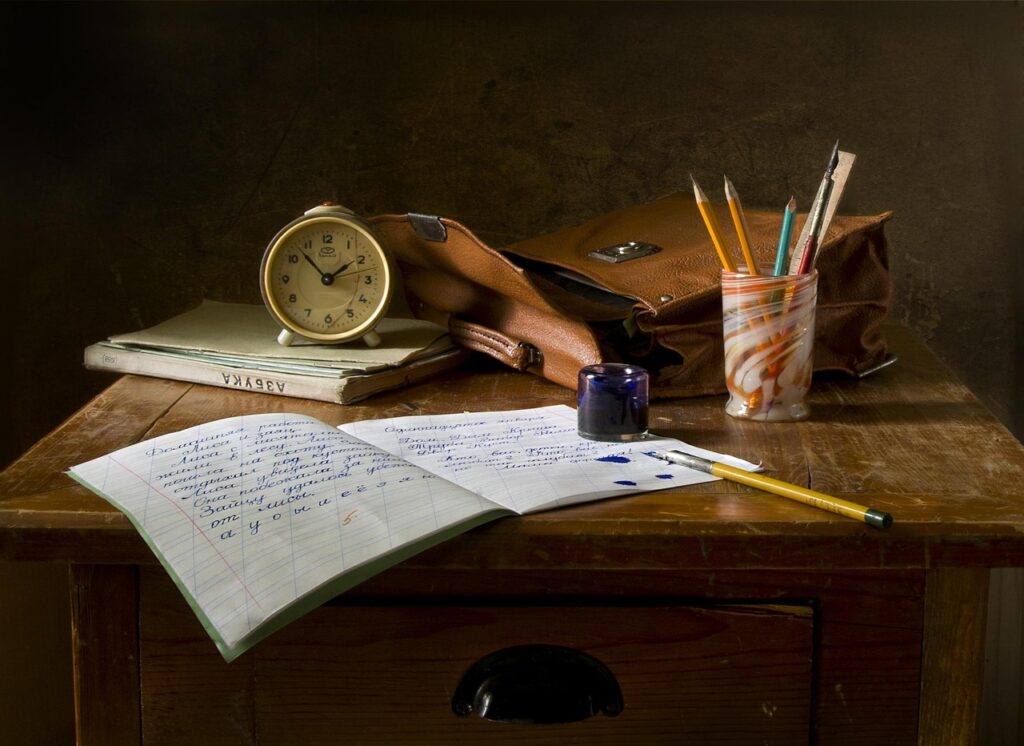

そんなとき、私はアナログなものに救われる。

手書きの文字、不完全なイラスト、擦り切れた写真、古い本の紙の匂い。

そうした“物質として残る記憶”は、

確かに本来の色のままでそこに時間があったことを教えてくれる。

デジタルの記憶は、いつでも取り出せるけれど、

そこには“現実に触れた手ざわり”がない。

データは複製され、書き換えられ、

どこまでいっても、この世界の“質量”を持たない。

静かな水面に映る空のように、

そこに確かに青は映っているのに、

手を伸ばしても、その空には触れられない。

けれど、アナログの記憶は違う。

紙の繊維、インクの掠れ、絵の具のマチエール。

そして、古い本を開いた瞬間にふわりと立ちのぼる匂い──

そのかすかな残り香が、遠い時間をそっと呼び覚ます。

そのひとつひとつが、確かに私が「この世界に触れていた」痕跡だ。

たとえば、もし私が一度きりの夢のような世界に迷い込み、

そこですべてを忘れて帰ってきたとしても、

その世界の誰かがくれた小さな贈り物を手にした瞬間、

「あぁ、あれは確かに現実だった」と思えるだろう。

デジタルの記録は、現実を“再現”することはできても、

それを“証明”することはできない。

けれどアナログの記憶は、

時間とともに劣化しながらも、

この世界の重力の中に確かに留まり続ける。

その手触りが、夢の淵から現実へと私を呼び戻してくれるのだ。

だから私は、形のあるものを残したくなるのだと思う。

時代遅れの本、書きかけのノート、インクの滲んだ手紙、

盛り上がった絵画の絵の具、少し色あせた写真──

どれも、過ぎ去った時間の「証」であり、

この世界に自分が確かに生きていたという、

ささやかな手がかりなのだ。

デジタルの記録は、どこまでも鮮明で、どこまでも軽やかだ。

けれど、それはまるで生命を模した精巧なレプリカのように、

あたかも存在しているようで、実体のない鏡像にすぎない。

生きているように見えても、そこには鼓動も温度もない。

アナログの記憶は、その不完全さゆえに

うねる古木の根元に苔がむした、

時の気配がしみ込むような湿った森のように

静かな呼吸とともに命の気配を宿している。

触れれば指先にざらりとした現実の温度が伝わり、

紙の匂いが、遠い記憶の奥に眠る時間を呼び起こす。

それらは、もう取り戻せない過去の欠片たち。

けれど、そのひとつひとつが、

名残惜しそうに、私の心の奥で、静かに燃えている。

その炎こそが

「確かにそこに在った」

という事実を、静かに照らし続けてくれる。

だから、たとえその炎が

いつか弱まってしまうことがあっても、

私はそれを、そっと消えないように、心の中で温め続けたいのだ。

戻れない過去の記憶や、

もう出会えない人たちに。

私なりの、静かな追悼として。